В Челябинске открылась выставка «Искусство ориентирования в неизвестности». Ее составили работы современных художников в не совсем современных техниках: лоскутное шитье, ткачество, деревообработка. Это произведения, которые создали челябинцы за полгода работы творческой лаборатории «Тропы». Как это и о чем, разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

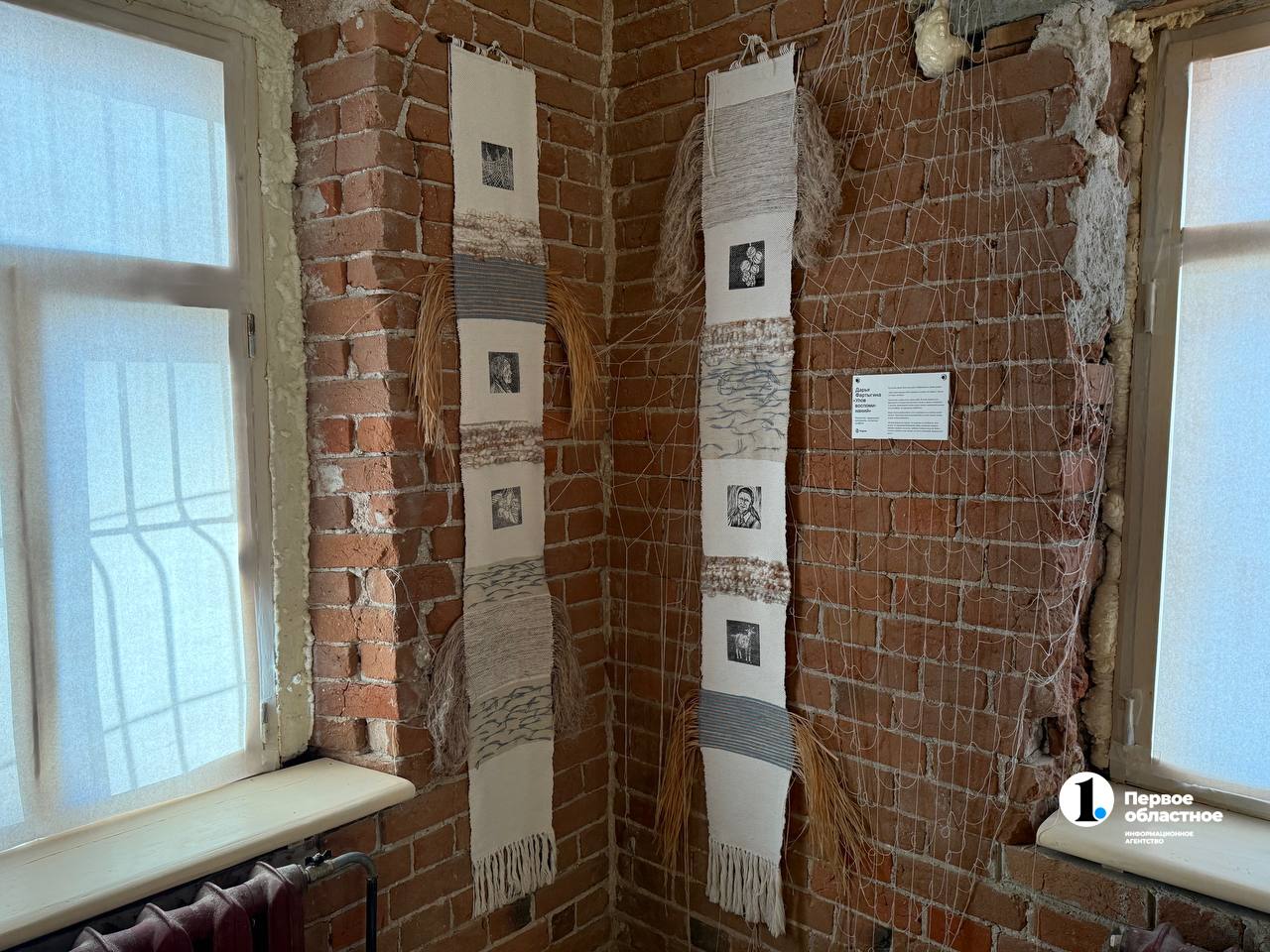

Выставка — около сотни «квадратов», казалось бы, пустующего второго этажа особняка Беляевского. Но, когда приглядываешься, понимаешь, что пустынная комната на самом деле украшена деталями, которые видел дома у бабушки в деревне. Ну или почти.

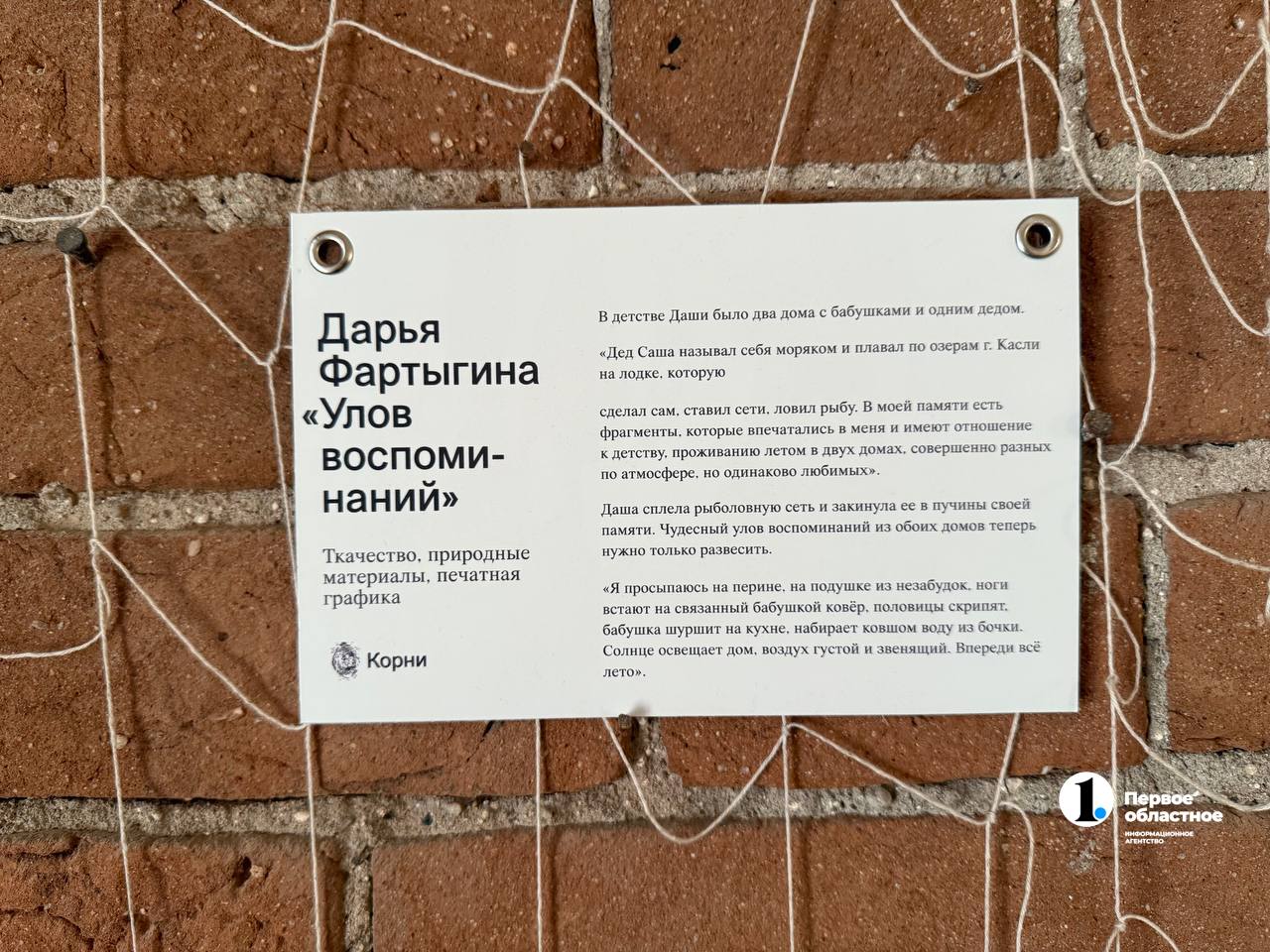

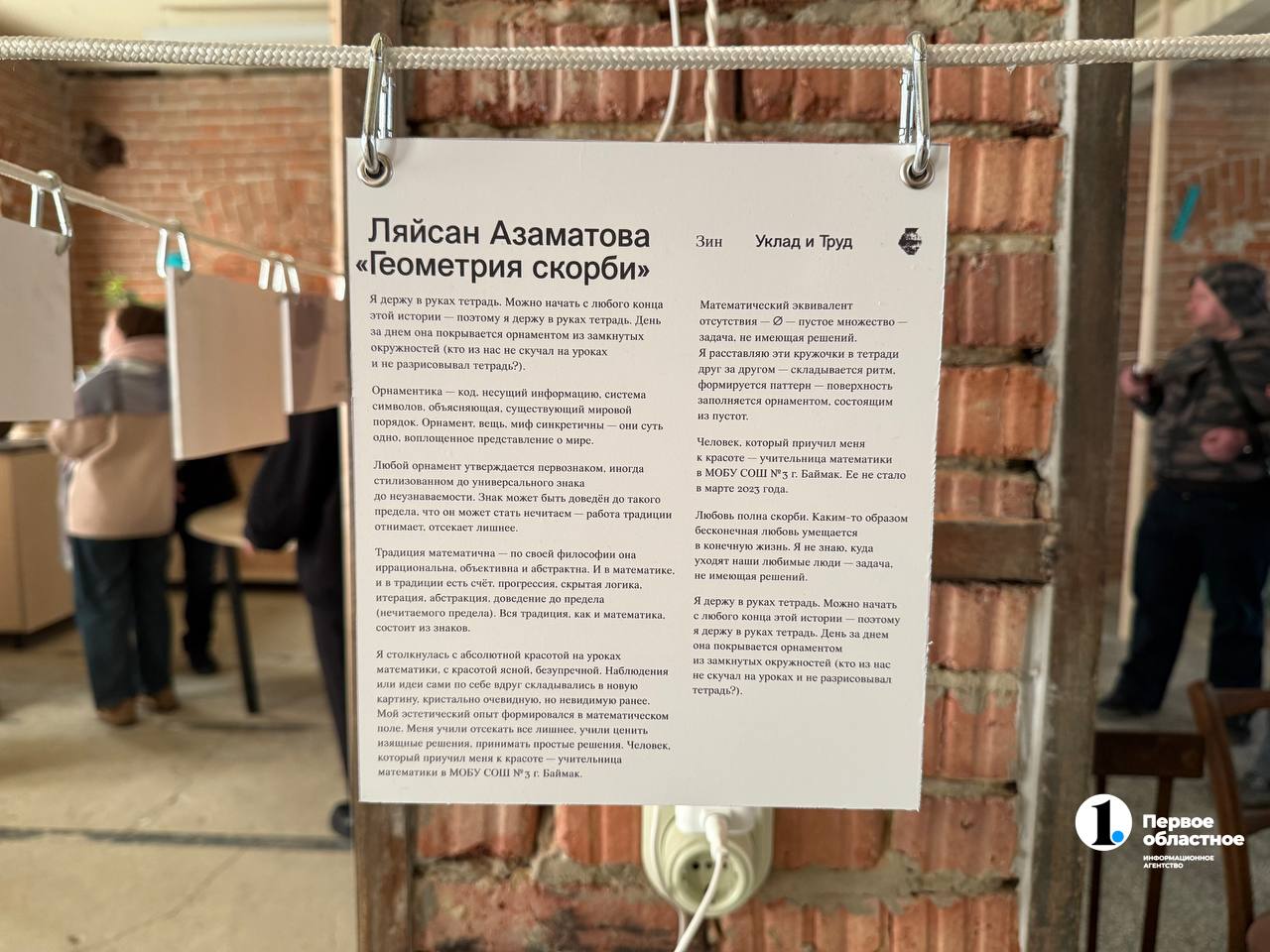

Половички, вышивка на одежде, лоскутные одеяла. Полгода современные художники учились забытым (или почти забытым) ремеслам, вкладывая в созданные работы собственные переживания, эмоции, обращения к предкам. Кто-то из зрителей может посмотреть и сказать, что за керамической плиткой стоит лишь керамическая плитка. Кто-то прочитает небольшую табличку и узнает историю из жизни автора, идею, которую закладывал художник. Или подумает, что сейчас искусство мультисмысловое: художник говорит, что его работа о жизни, но ты же видишь — она о смерти и бренности всего сущего.

Чтобы помочь разобраться, на выставке традиционных ремесел запустили современный формат осмысления экспозиции — не просто экскурсию, а медиацию. Так, куратор Полина Малахова ходит по выставке (даже не к каждой работе может подойти, только к тем, что интересны публике) и подталкивает самих участников экскурсии на «подумать». Не прочитать пояснение, не поверить глубокой мысли автора, а рассказать, что для него изображено. И самое главное — нет неправильных мнений. Это не сочинение по литературе в пятом классе, когда ты пишешь, что синие занавески — просто синие занавески и получаешь двойку и приписку: «Синий цвет показывал, что герой произведения серьезно запутался в жизни и находился в печали».

Участники озвучивают свои варианты, делятся мнениями. Полина говорит, какие еще были варианты у других зрителей. И только потом рассказывает, что хотел сказать автор. Как и Полина Малахова, хочется остановиться на нескольких работах, чтобы показать, насколько разными видятся образы в, казалось бы, простых вещах.

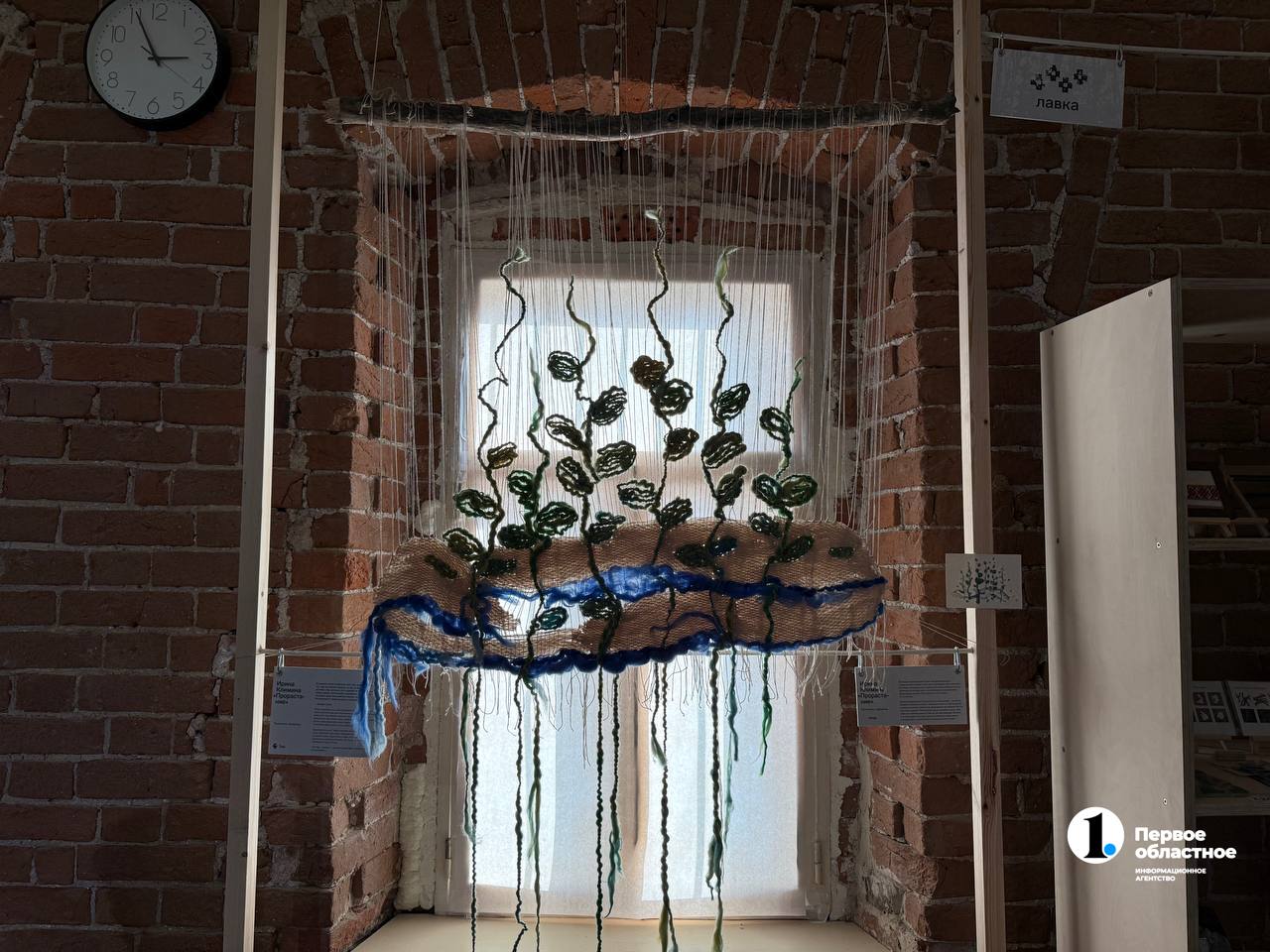

«Прорастание» Ирины Климиной — диптих из гобелена на окне и керамической мозаики на столике перед. Участники почувствовали, что корни не закреплены в земле, что здесь «нет опоры», как у некоторых людей. Кто-то видел жизнь, как из земли ввысь пробиваются ростки. Кому-то виделось, что стебли растут из реки или женщины. Сама автор говорит: это работа о жизни. Корреспонденту же казалось, что это все-таки напоминание: пока мы живем, мы все разные, как эти растения. Но после — одинаковые, просто мраморные плиты, стоящие в ряды.

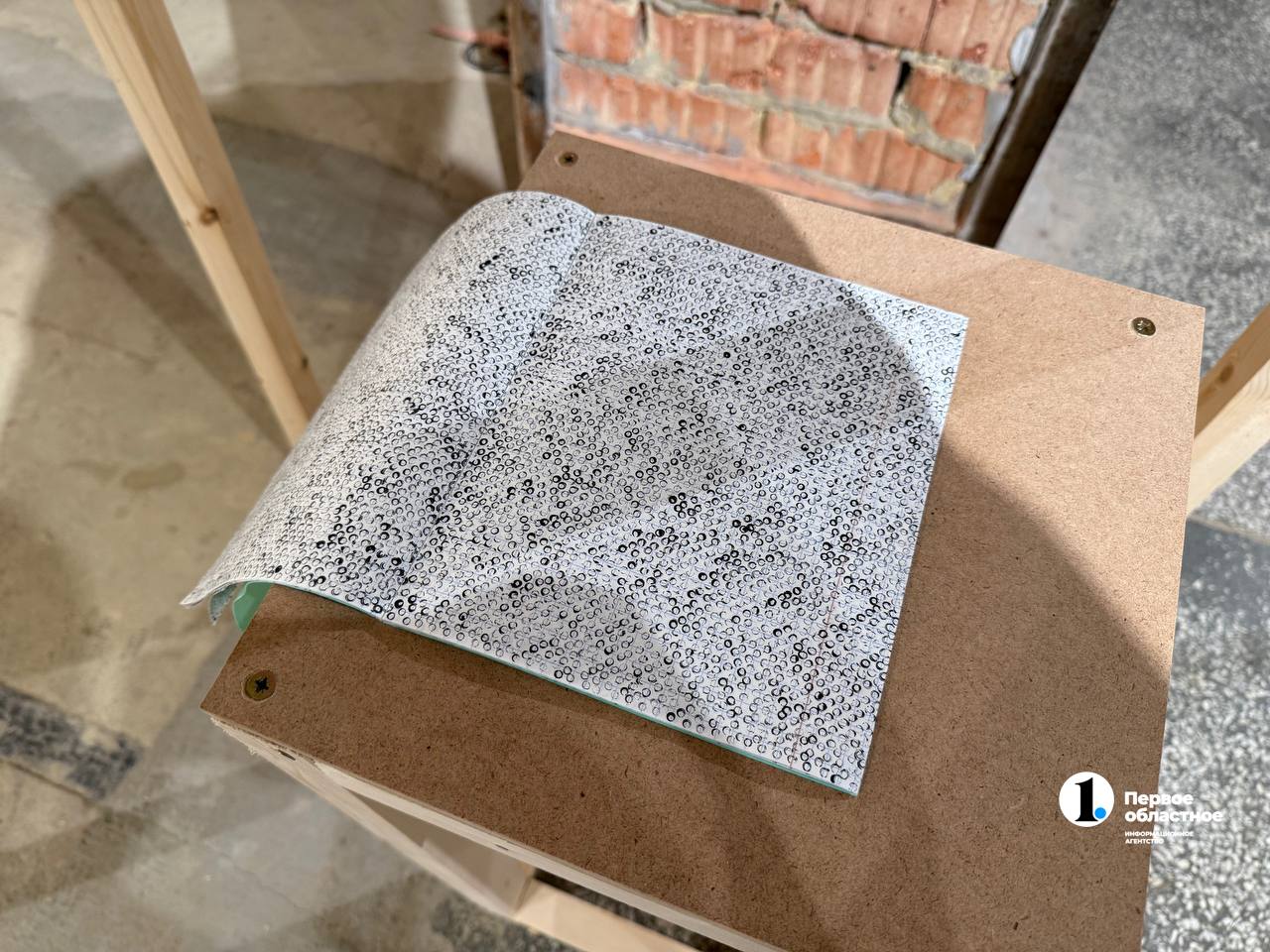

Еще одна работа — «Незримое» Тоши Тищенко. Кто-то считает, что это космос, были даже предположения, что центр композиции — причина, вокруг — следствие. Полина Малахова долго намекала, что материал гладкий, почти мягкий. Камень, брошенный в воду, и расходящиеся круги вокруг считываются легко. Тоша Тищенко пишет в записке к работе: «Когда я чувствую себя оторванно и потерянно, я тянусь к тому, что было всегда. Я называю это первопричиной».

«Без названия» Леси Шестаковой. Тканое полотно, у которого неясно, где лицевая, а где изнаночная сторона. Неаккуратные стежки, ровные ряды, торчащие нити. Почти тридцать часов художница ткала эту работу. Что это? Это жизнь. Со всеми ее неровностями, шероховатостями, косяками. Местами идеальна, местами — ужасна. Автор, как Мойра, плела чью-то судьбу.

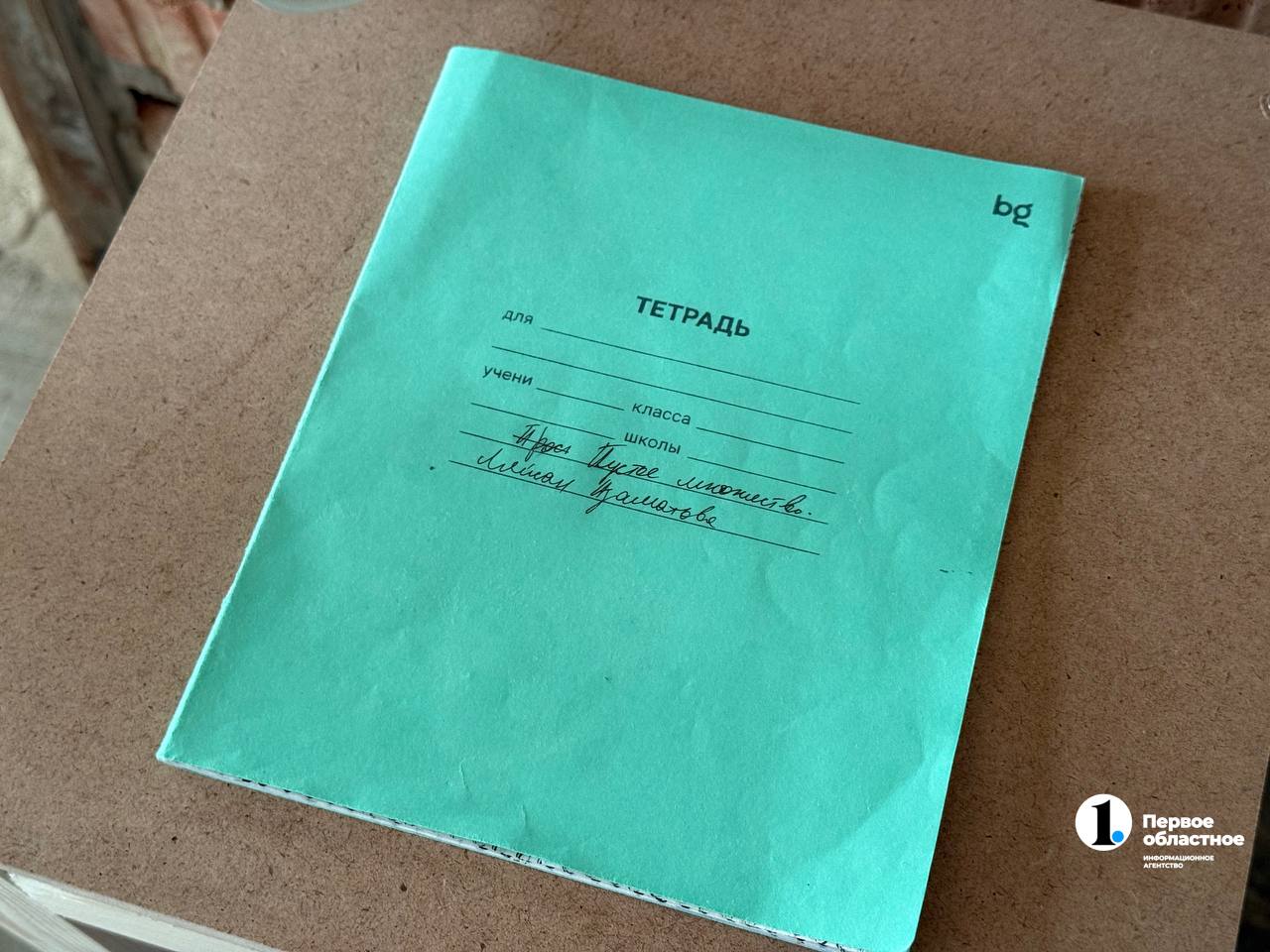

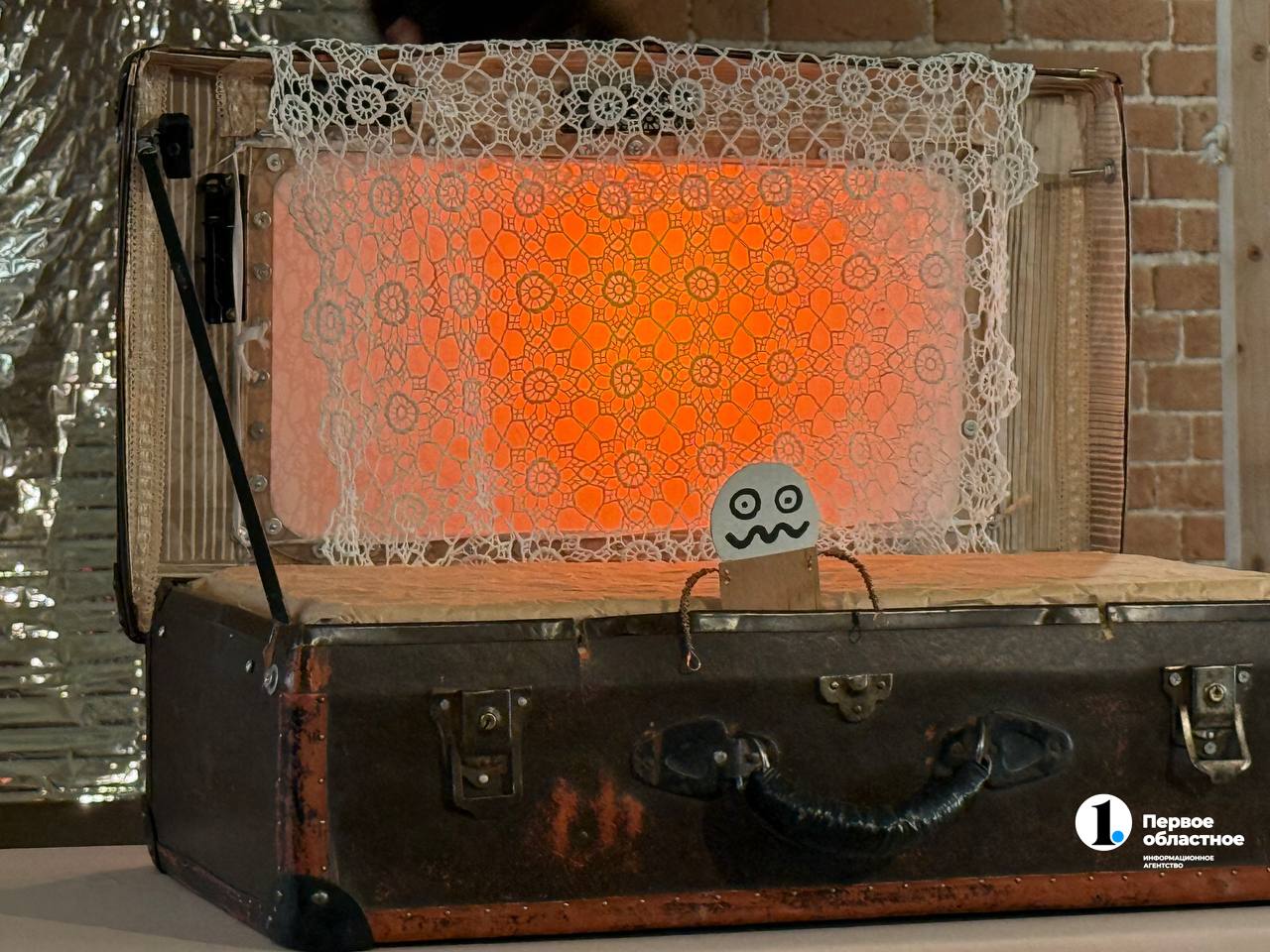

Для выставки художники делали фотографии, собирали камни, разрисовывали школьные тетради, придумывали настольные игры и создавали деревянных человечков, которых можно собрать в каком угодно виде — такие вот трансформеры. А Ольга Телицина придумала спектакль «От большого к маленькому». Мини-постановку показывают прямо на выставке: за 20 минут нам рассказывают историю девочки. В детстве она ходила в художественную школу, но бросила. За бумажкой-дипломом пошла в журналистику. Потом в театральные критики. Она билась от одной двери к другой, не понимая, чем хочет заниматься, где ей место. Затем работала актрисой, а в декрете совсем загрустила. Стоит ли говорить, что примерно такая же история случается с каждым вторым, у мужчин тоже: всю жизнь не знаешь, в чем себя проявить, что ты на самом деле хочешь делать. Так и закисаешь в одинаковых буднях.

Вместе с этим спектаклем выставка выглядит так, будто говорит, кричит: «Помни о том, что мы смертны!» Даже потому, что художники работали в почти забытых техниках. Сколько в больших городах сейчас мастеров-ткачей? Столяров? Швей народного костюма?

Говорят, мода циклична. Может быть, искусство тоже — полгода челябинские художники вспоминали о корнях (культуры и, возможно, своих), чтобы сказать: современное искусство может быть и таким. Оно может опираться на древность, просто смыслы в нем уже другие, близкие сегодняшнему человеку. И что рефлексия и обращение к корням помогают остановиться, оглянуться, задуматься, вспомнить о чем-то важном. И сделать следующий шаг не в неизвестность, а в определенном, нужном человеку, направлении.

Читайте также: Челябинские художники приоткрыли двери в свою обитель.